寻找支前特等功臣黄钧昌(下)

| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |

寻找支前特等功臣黄钧昌(下)

李瑞雪

编前语:一段历史记忆被互联网唤醒,《寻找支前特等功臣黄钧昌》(上),在沂水首发上发布不到两个小时,点击量便已接近千次,这还是一个县的网站,如果是省级或者国家级的平台,更是不可想象。当年黄老英雄的事迹,如果有互联网传播,不会象现在寂寂无闻。

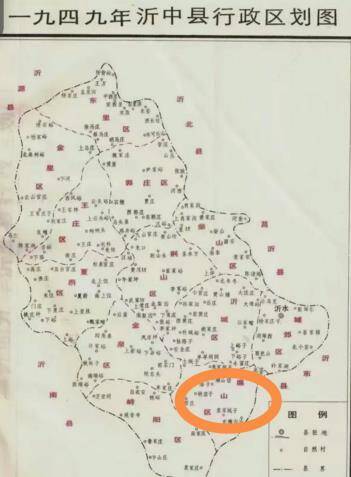

沂水县委党员教育中心主任戴遵义的同学看到文章后,第一时间给他发来当年“扈山区”的地图,并说扈山区政府驻地,就是现在距西梅沟村不远的扈山店村。公公看到此图说,这幅地图他找了好长时间,借助互联网的力量,得来全不费工夫。

戴主任的同学发来的地图并进行了标注

我是第一次看到“沂中县”地图,在我的印象中,沂蒙山区没有沂中县,公公说沂水县是千年古县,但到了抗日战争时期,由于日军占领沂水县城,原来的行政区划发生了改变,为了便于抗日,根据上级指示沂水县分沂南、沂中、沂北县,还有莒沂县,后来这些县又回归到沂水县,它们的名称也就取消了,沂南没有回来,依旧保留着从沂水分出去的名字,但讲沂水的红色历史,以上这些地方都要涉及。

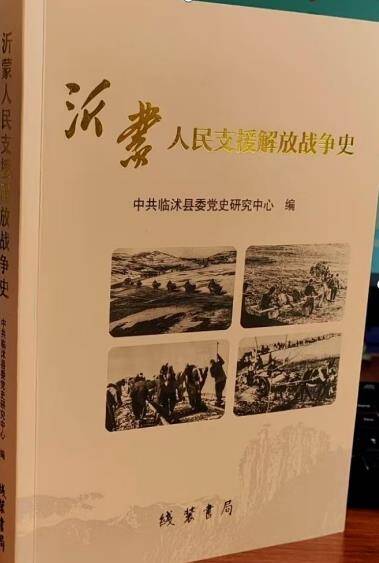

看到文章的还有临沂市党史研究院的马云恒科长,他老家是沂水人,所以对家乡的历史格外关注,他对我们挖掘这段历史充满敬意,但也向公公提出了文中的舛错之处,公公说特等功“绝无仅有”这句话,因为支前荣获“特等功”的,沂蒙山区有不少。我看了一下上篇文章,其实公公说的也没有不妥,原文是——支前的能够立“特等功”,在他掌握的史料中是绝无仅有的。这只能说明公公掌握的资料有限罢了,马科长还给公公推荐了一本支前方面的书——

沂蒙人民支援解放战争史

这本书对沂蒙人民支前有详尽的记述,的确特等功不是“绝无仅有”,而是出现了一批,沂蒙人民的支前对中国革命的贡献到底有多大,也许陈毅元帅的那句话,做出了最好的注释——我陈毅就是躺倒棺材里,也忘不了沂蒙人民,他们用小米供养了革命,用小车把革命推过了长江。

不过,也比较遗憾,书里没有对支前个体的介绍,我们的挖掘寻访依旧有着意义。

公公在沂水那边进展比较顺利,我这边进展不是顺畅,省图书馆的同志说,他们查阅了《鲁中大众》的数字化部分,没有黄钧昌的记述,不过他们那里还有馆藏的影印本,不知道那上面有没有记述。

不管有没有,还是去碰碰运气。尽管是济南人,我还是第一次到被称为中国十大图书馆的山东省图书馆,这个图书馆馆藏文献达到了600多万册,我祈祷能够如愿以偿,但事与愿违,天不眷我。

由于影印本没有校对,对外也是不公开的,我把支前模范的事迹简单向他们叙述了一下,他们也被英雄的事迹感染,他们同意了,在经过严格把关的情况下,我看到了影印本。按照公公的提示,我查看了1947年1——3月份的影印文章,但影印本都是繁体字,字又小,看的我头大。这三个月里,没有找到关于对黄钧昌的报道内容,我硬着头皮一直查到了8月份,也徒劳无功,是影印本内容不全,还是我没有注意到?下班时间到了,我只好带着遗憾离开,我和公公说,只能寄希望于沂水的那边采访了。

黄钧昌三子黄家庆现在居住的地方,是黄钧昌的老宅。

黄家庆现在居住的地方,是黄钧昌的老宅

公公和我说,老屋已经不在了,空留下后人对黄老英雄的遐想……

当年黄钧昌就是从这里走向了前线。

枣庄、兰陵是鲁南战役的主战场,黄家庆说从他家到枣庄接近500华里,他父亲和众乡亲不仅是步行去,还要带着担架,有的是推着小车,自带干粮,冒着寒风从这里出发,用一双脚去丈量500华里的路程……

有一个问题始终让公公不解,尽管和其他家相比,黄钧昌家生活上不太富足,但瘦死的骆驼比马大,“九少爷”完全可以拿出点钱来雇人去“出夫”。黄家庆说,由于爷爷奶奶的病是个药罐子,家里的钱基本花在治病上了,拿钱雇人出夫,不太可能,而他父亲也的确思想进步,被当时的形势感染。那时候山东解放区到处都搞“立功运动”,青年人都想在解放战争中立大功,黄家庆说特别是黄家是地主,头脑灵活的父亲看得远,不上前线立功,将来家里的日子可能更不好过。

公公让我查1947年左右“立功运动”方面的资料,这个倒是没有费多大劲,因为1947年1月以后,华东解放战争主战场转移到了山东境内,省档案馆保存当年华东局提出,在全民中开展“立功运动”方面的资料比较多,比如华东局发出《关于广泛开展立功运动的指示》指出:正在部队中、民兵中以及某些后方机关工厂中开展的为人民建立功劳运动,已经造成轰轰烈烈的热潮……

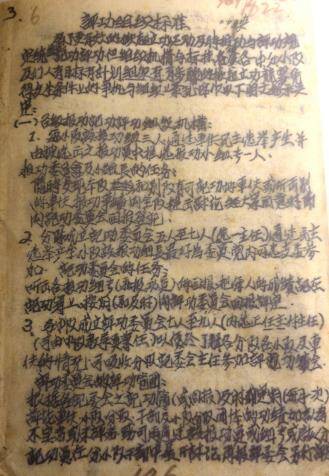

1947年出台的评功组织标准

我还查到了《评功组织标准》,上面提到民主评议,不受条件限制,只要英勇顽强就可以立大功的条件,这对黄钧昌来说有着巨大的吸引力。

不论黄钧昌处于何种目的支援前线,都不如在家里自在,因为虽然是抬伤员,但战场近在咫尺,老百姓的话来说,子弹不长眼呀,特别还有流弹,谁碰上那可是性命攸关,黄钧昌也一定想到了危险,但他还是义无反顾。他带着几十号人,并且要“全活”的带回来,他肩上的担子不是一般的重。

路上遇到了雨雪,乡亲们说是不是等雨雪过去再走,黄钧昌告诉众乡亲,伤员等不起,咱们就是累点,但丢不了命,咱晚去一会,伤员就有生命危险,咬咬牙,继续走!

战役一开始,黄钧昌就告诉众乡亲减少伤亡的诀窍:当前线把伤员送下来以后,轻伤的不要放在担架上,身体壮的背起伤员向后跑,大约500米停下,紧接着给伤员喂白开水;重伤员先放担架上,棉被覆盖身体但要露出受伤部位,然后喂淡盐水……这些有的是来自战前培训,有的是他人生经验的总结……

黄钧昌终于完成了领导交给的两个“全活”的任务,这是非常了不起的事情,但仅凭这一点,他就能评为“特等功”吗?

公公在采访黄家庆的时候,黄家庆说了这么一句话,也许是他父亲获得“特等功”的重要原因——他不顾个人安危,一人连续背下来七位伤员。

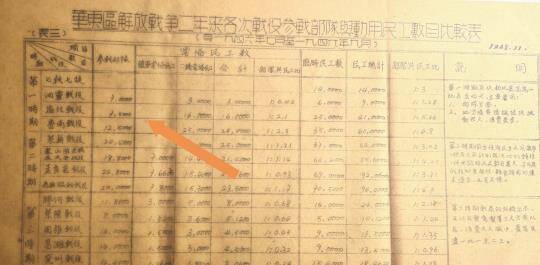

公公把这件事告诉我,但我在查历史档案的时候,发现了一个重要的问题——鲁南战役没有随军常备民工。

解放战争统计表

随军常备民工其中一项任务,就是要最大可能靠近最前线,前线一旦伤员众多,还要从常备民工当中挑选身强力壮者,到战场一线担任抢运伤员的任务,而黄钧昌就被部队选上了,多少年后,在一次担架队员聚会的时候,和他抬着同一个担架的老乡把一人连续背出七位伤员的事迹说了出来,黄家庆就是这时听到父亲出生入死事迹的。

现在看到的档案常备民工为什么是空白?黄家庆说是因为到火线上背伤员总共三个人,另外两个牺牲了,不知道是哪个区县的,也许就因为只有三个人的缘故,没有统计,这种分析不无道理。

黄钧昌荣获了特等功,奖励给他大枪一支、军衣一套,经连指导员介绍,黄钧昌还被民兵连党支部接纳为中共预备党员。

前线立功的喜报很快传到家乡,沂中县委、县政府为表彰黄均昌,特制了宽1米多、高50多厘米的光荣匾送到黄家。等黄钧昌复员回到家时,光荣匾已高悬于大门上方。当时正值土改复查,黄钧昌是地主出身,理应将房屋、浮财拿出分给贫雇农,但鉴于他支前的贡献,沂中县委、县政府指示扈山区委、区公所和西梅沟村党支部,不准动黄家的财产。

黄家庆说,他二叔也是革命者,是南下干部,在福建曾任“对台广播站站长”。

最让黄家庆自豪的是,因为父亲荣获特等功,虽然他家的地主成分没有改变,但在“文革”那段非常时期,他家没有被批斗,平安度过。

他至今收藏着他父亲的一张照片,那是解放后他父亲在乡镇的拖拉机修理厂,担任炊事员时站在拖拉机前拍下的。

这张照片上的老英雄,手拿旱烟袋,平凡的让我们不敢相信他就是从火线上,连续背下七个伤员的英雄,那七个战士一定健在,他们也许想不到,自己的生命是在这位“九少爷”的身上得以延续……

黄钧昌晚年照

拖拉机修理厂关门后,他又到乡镇党委政府当了一名门卫,没有人知道他的功绩,他也从不向人讲述他的往事。

不能工作回到老家后,他依旧闲不住,在村里负责红白理事会,为村里老少爷们忙里忙外……

2005年10月20号,黄钧昌走完了他传奇而又平凡的一生……

公公经过查找多方资料,考证后告诉我,黄钧昌是解放战争中,沂蒙山区最早荣获特等功称号的支前模范。

资料链接:

黄钧昌

原扈山区民兵连副连长

黄钧昌,1946年6月,国民党军队开始大举进攻解放区。为此,鲁中区人民武装部发出训令,要求各级民兵按战时体制编制,抓紧进行训练。9月,沂中县人武部开始编练民兵。扈山区抽调各村民兵组成民兵连,西梅沟村黄钧昌任副连长。民兵连组建完毕后开至夏蔚集训,主要学习行军、射击、利用地形地物等作战基本常识和技能,同时学习如何救护伤员和转运伤员。

人物经历

两个月的集训结束,适值鲁中我军开始反击国民党军队的进攻,民兵连奉调支援鲁中部队在胶济路沿线作战。此阶段作战结束,民兵连在青州一带休整。12月初,敌徐州绥靖公署集结25个半旅兵力,分路向苏北、鲁南解放区进攻。山东野战军和华中野战军在陈毅、粟裕等指挥下,迎击进犯之敌。鲁中主力四师、炮团及九师一部赶到鲁南。1947年1月2日,我军在枣庄、峄县一带发起了聚歼国民党军整编二十六师及第一快速纵队的战役。战至4日,敌少部逃入峄县城顽抗。鲁中部队担当了主攻峄县城的任务,黄钧昌所在的民兵连担起了为鲁中部队火线抢救伤员的任务。峄县是敌人最后挣扎的一重要据点,攻取峄县的战斗异常激烈。部队打到哪里,黄钧昌就带百余民兵跟到哪里。部队攻城墙,民兵就在城壕边,只要有人负伤,黄钧昌总带头跳出掩体,冒着呼啸的子弹把伤员抢下来,运下去。既要抢救伤员及时,又要尽量保证民兵的安全。黄钧昌精明干练,又有文化,把集训中学到的知识技能非常好地运用到火线抢救中去。当敌人的枪弹、炮弹打到民兵所在的附近地区时,他能迅速及时地带领民兵转移地点;当我军冲上去压住敌人的火力时,他又马上带队跟进,因为他知道往往这时负伤的多。攻城战斗最激烈的I月10日夜,他一人连续从火线上背下七位伤员,全连民兵个个争先,把部队的伤员全部抢运出去。11 日,峄县城被攻下,敌整编二十六师师长马励武被活捉,消灭敌8000余人。扈山区民兵连集合查点人数,竟无一人伤亡。个人战绩

鲁南战役后总结评功,黄钧昌被评为特等功臣,奖大枪一支、军衣一套。经连指导员黄献勋介绍,黄钧昌被民兵连党支部接纳为中共预备党员。《鲁中大众》、《前卫报》前线采访了黄均昌,报道了他火线上勇救伤员的事迹,前线立功的喜报很快传到家乡,沂中县委、县政府为表彰黄均昌,特制了宽l米多、高50多厘米的光荣匾送到黄家。等黄均昌复员回到家时,光荣匾已高悬于大门上方。当时正值土改复查,黄钧昌是地主出身,理应将房屋、浮财拿出分给贫雇农,鉴于他支前的贡献,沂中县委、县政府指示扈山区委、区公所和西梅沟村党支部,不准动黄家的财产。

1947年8月,黄钧昌又参加为期一年的担架队,随华野八纵进军鲁西南,转战苏皖豫,直到次年初秋方复员回乡。

| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文版权归原作者所有,如涉侵权问题联系本网将第一时间处理,转载请带来源。

本文地址:https://www.yimengwang.net/ymr/renwufangtan/2024-09-05/8850.html